こんにちは。ハンドルの水野友紀子です。

今回からお届けするアンバサダーレッスン。

さらにアンティークに詳しくなって、ハンドル認定アンバサダーを目指してください!

「アンティーク(Antique)」のもともとの意味を調べてみると、フランス語で古美術や骨董品のこと。

そもそもラテン語で「古いモノ」と言う意味だった「Antiquus(アンティクウス)」が語源です。

古代ギリシャ時代やローマ時代の遺物のことを意味していたAntiquusアンティクウスが、英国の上流階級の人たちの間で美術品や宝飾品などを売買する時に使われるようになり、その後、市民の間で美術品や宝飾品以外の家具にも使われるようになっていったそうです。

造ってから100年以上経たないと「アンティーク家具」って呼べないんですよね?

いろいろ調べている方から、時々こんな風に質問を受けることがあります。

どうやら造られてから100年以上経っていない家具は「アンティーク家具」と規定されないと思われているようですが、実は違うんです!

「100年経ったものがアンティーク」と言われるのは、そもそも19世紀末にアメリカのマッキンリー大統領が、輸出入に関する法改正の中で

「アンティークとは製作されてから100年経ったもの」と決めたことがきっかけです。

その後、1934年にアメリカが定めた通称関税法で「100年以上の古い美術品、工芸品、手工芸品に輸入関税を課さない」

と決められたことで「アンティーク」=「100年以上経ったもの」という慣習になりました。

さらにGATT(関税と貿易に関する一般協定)やWTO(世界貿易機関)がこの基準を採用したため「アンティークとは100年を経過したもの」と言われるようになりましたが、これはあくまで、アンティークとはあまり関係のないアメリカの「関税法」上で輸入関税がかからないという決めごと。

逆に、アンティークが生活に密着しているヨーロッパ各国では、「アンティーク」に対して明確な定義は存在しないんです。

イギリスでアンティークを取り扱う修復士や美術館は、100年経っていないものでも「アンティーク」と呼んでいるものがたくさんあります。

彼らが「アンティーク」に対して重要視しているのは、アンティークとしてデザインの歴史を継承していることです。

また「100年以上」という時間より、大量生産で作られていないことを重視しています。

大量生産ではないとは、大体、第二次世界大戦より前に造られているということです。

実際に、私たちが買い付けてくるアンティーク家具やアンティーク雑貨も、作られてから100年経っていない1920~1930年頃に造られたものが多いのですが、どれも「Antique」と紹介されています。

アールデコの終わりから1940年代までのものを「アンティーク」、それ以降は「モダンアンティーク」や「ヴィンテージ」と呼んだり・・・アンティークの本場では規定がなく表現は、結構、曖昧です。

私たちがアンティーク家具を買い付けに行くと、一番多いのが1920~30年代のアンティーク家具です。

アメリカの関税基準で考えると100年以上経っていないのでアンティークではないのですが、英国ではこの年代に造られた家具のデザインが一番美しく、家具としての完成度が高い!と言われて「アンティーク」と表記されています。

実はそれ以前の100年以上前に造られた家具は、全部が全部ではありませんが・・・古くてもデザインがあまり美しくない家具が多いんです。

と言うのも、1920年代以前に造られた家具は、機械がないので全てがほぼ手作業で造られました。

手作業で仕上げるには、デザインに限界があり、美しいデザインを作り出すことが出来なかったんです。

それが、1920年以降、今とは比べものになりませんが、手作業で全てを仕上げていたそれまでの時代と比べると機械化が進み、デザインのバリエーションを作り出すことが出来るようになりました。

家具のデザインには、それぞれの時代で造りあげられた様式があるのですが、機械化が進んだことで特長的な美しい部分を作り出すことが出来るようになりました。

さらに少しですが量産が出来るようになったことで、オーダーした人の要望や好みに合わせてセミオーダーの家具が造られるようになりました。

「脚はバルボスレッグ」

「チューダー様式のお花の彫りをたっぷり彫って」

「ガラス扉は鍵がかけられるように」

などなど、当時は今の様にカタログみたいなものがないので、オーダーした方の好みに合わせて、いろんな時代の様式を組み合わせて造り出された「エクレクティックスタイル(折衷様式)」と呼ばれる美しい家具が誕生したのが1920~30年代です。

言わば「いいとこ取り」の家具なので、最もデザインが美しく完成度も高いと言われています。

もちろん、歴史を継承しているデザインをいろいろ組み合わせて造られているのでイギリスの修復士に「アンティーク家具」と呼ばれますし、例えよく似たデザインがあっても、オーダーした人それぞれの好みに合わせて作られているので全く同じものがない所が魅力です。

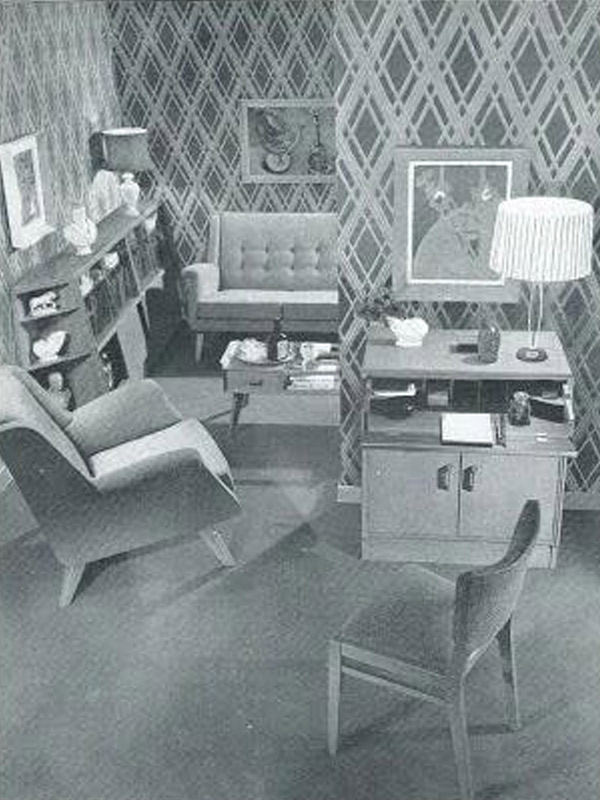

イギリスのアンティーク家具の中でも1950~70年代に造られた「ビンテージ」と呼ばれる家具があります。同じ英国家具でもそれまでのデザインとは全く異なり、とてもシンプルでスッキリとしたデザインの家具です。

最近、日本でも人気で「北欧スタイル」とか「インダストリアル」と呼ばれるデザインの家具ですが、同じ英国で作られているのに、ここまでデザインが違う理由は第二次世界大戦が大きく関わっています。

そもそも「ビンテージ(Vintage)」とは、ラテン語で「ぶどうを収穫する」という意味。フランス語のvendangeが語源です。

もともとはワインを作るときのぶどうの収穫から醸造、瓶詰めされるまでの工程を表す言葉だったのですが、当たり年のワインのことをヴィンテージと呼ぶようになりました。

「当たり年のワインは希少価値が高くて高価」というところから、ワイン以外でも古いもので完成度が高く、価値が高いものを「ビンテージ」と呼ぶようになり、家具や車、ジーンズ、ギターなどに幅広く使われています。

英国でヴィンテージ家具と呼ばれる1950~70年代に造られた家具のデザインはスウェーデンやノルウェー、フィンランドやデンマークなど「ノルディックスタイル」と呼ばれる北欧デザインの影響を大きく受けています。

その背景には第二次世界大戦が大きく影響しています。

日本と違ってイギリスは戦勝国ですが、それでも第二次世界大戦での物資不足は家具にも大きく影響し、それまで家具に使われていたオーク材やマホガニー、ウォルナット材などの木材が準備出来なくなってしまいます。

また、第二次世界大戦で破壊された都市では、失った家屋を建て直さなければいけないので、装飾が少なく構造もカンタンでコストや手間暇がかからずに大量に生産できる北欧デザインの家具に変化していきました。

それまでの高級素材と熟練職人の技術で造り上げられた英国家具に代わったのが、加工がカンタンで輸入もラクだったチーク材の北欧家具。特にデザイン性の高いデンマークのシンプルな家具でした。

もちろん、それまでの家具に比べると、ベニヤやMDFなど安価な素材が中心に作られた家具。しかも家具の構造自体が全く違っているのでクオリティの面ではやはり劣ってしまいます。

それをカバーするデザイン力と大量生産できるメリットを活かして、それまで伝統的な家具の造り方が定着していたイギリスでも、戦後の復興期に大量生産され、世界各国に多くの家具が輸出されるようになりました。

1970年代に入って、第二次世界大戦の爪あとも消えてくると、それまで人気だったシンプルな北欧スタイルの家具もいいけれど、やはり「昔の英国らしい伝統的な家具のデザインに戻そう」という運動が起きます。

それで、1970年代以降から、英国らしいリバイバルデザインの家具が多く作られるようになりました。

古きよき時代のデザインの家具は、年代も若いのでコンディションもよく、初めてアンティーク家具にチャレンジする日本の方にも受け入れられやすく人気です。

いかがでしたか?「アンティーク」と言っても、実はその年代によって、いろんなものがあるんです。

そして、何より時代背景を大きく受けていることがよく分かります。

アンティークについて、さらに詳しくなってください!

アンティーク家具専門店 Handle

〒910-0019 福井県福井市春山2-9-13

TEL. 0776-21-4700

https://handle-marche.com/

Allrights reserved